A Mons, le Silex’s fera bonne mine au visiteur (Holoffe & Vermeersch)

La Ville de Mons voit actuellement son panorama culturel s’enrichir par la livraison de nouvelles institutions muséales. Parmi celles-ci, le Silex’s, centre d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes, ouvrira ses portes dès le mois d'avril. Sa réalisation a été confiée au bureau d’architecture montois Holoffe & Vermeersch. Un parcours de visite ponctué d’un pavillon muséal met désormais en scène la visite de ce site archéologique exclusif, et pourtant méconnu.

6000 ans d’Histoire à valoriser

Le village de Spiennes, situé à quelques kilomètres de Mons, abrite dans son sous-sol un des sites d’extraction de silex les plus anciens au monde. Il y a 6000 ans, l’homme du néolithique y creuse de très nombreux puits et galeries pour en extraire du silex à partir duquel il façonne des outils. Découvert à la fin du XIXe siècle, l’endroit est aujourd’hui reconnu au Patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la catégorie « Génie humain ». Dans la dynamique de Mons 2015, capitale européenne de la culture, une valorisation générale du site et la construction d’un pavillon d’exposition est sur le point de se clôturer, sous les prescriptions du bureau d’architecture Holoffe & Vermeersch.

Une visite scénographiée

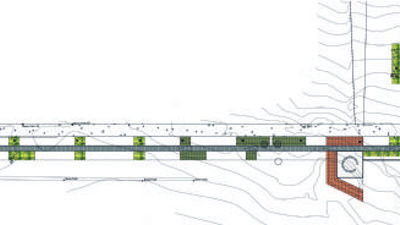

Les enjeux du projet sont multiples, ils touchent des notions de paysage, de culture, d’histoire, dans une optique de préservation, de valorisation et d’intégration. Le bureau d’architectes Holoffe & Vermeesch, fidèle à ses convictions, aborde le projet avec la philosophie du « faire beaucoup avec peu ». Le domaine dans lequel s’inscrit le projet s’étend sur environ 100 hectares. Pour les architectes, la lecture des lieux impose un regard quasi géographique et une intervention fine et étendue qui révèle l’échelle du site et amène progressivement le visiteur au cœur du projet. Un scénario de visite est conçu et matérialisé par un ensemble de dispositifs architecturaux : un portail signalétique d’entrée, une longue promenade surélevée et un escalier menant au lieu même de la visite. Un cheminement rectiligne s’invite sur le site de manière pudique, soumise à la présence des lieux. Le parcours aboutit à un pavillon, semblant avoir été délicatement posé sur le site des fouilles archéologiques.

Une intervention dédiée à son site

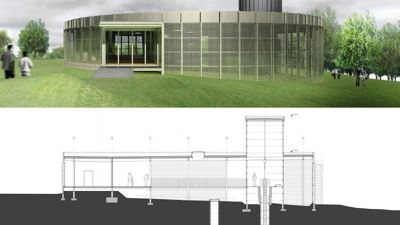

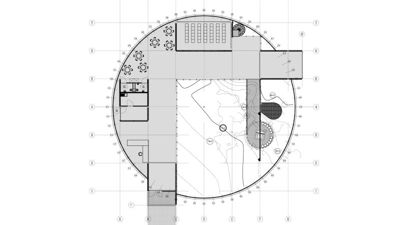

Le site sur lequel s’implante le pavillon présente un contexte très spécifique, d’une part par la valeur archéologique du sous-sol et des fouilles associées, et d’autre part par la présence de captages d’eau. Aux yeux des architectes, le principal défi dans ces conditions était de pouvoir offrir un projet au concept fort, malgré un ancrage impérativement léger et non-intrusif. En réponse à ce contexte, les architectes ont conçu un pavillon, bâti sur pilotis, présentant un volume cylindrique, et une certaine transparence. La construction semble flotter au-dessus du territoire des archéologues, « comme une couche de lecture contemporaine, tramée et minimale », diront les architectes. A l’intérieur, les fonctions d’accueil et de vestiaires, les espaces d’exposition et de projection et une petite boutique sont disposés le long d’un parcours scénographié et didactique qui surplombe le site de fouille et amène jusqu’au bord d’un des puits d’extraction, ouvert au public. Pour les architectes, le principal atout du projet est d’avoir évité toute notion d’esthétisme, étrangère au lieu et à sa fonction. La construction du pavillon est volontairement rationalisée et dépourvue de recherches stylistiques. Elle utilise le vocabulaire architectural du monde des fouilles vivantes et de ses constructions légères, temporaires qui n’ont d’autre vocation que d’abriter le travail des archéologues. Léger, transparent, le pavillon s’abstrait pour concentrer l’attention sur son contenu.

Transparence et légèreté

Le bâtiment se compose d’une structure cylindrique en acier galvanisé, en grande partie préfabriquée et élégamment contreventée. Un maillage métallique ajouré ceinture la structure, matérialisant le volume tout en lui apportant transparence et légèreté. Le pavillon abrite une surface d’environ 800 m2, inscrite dans un cercle parfait. La structure présente également une trame carrée qui sert de base aux agencements intérieurs. Un peu moins de la moitié du pavillon est équipée d’une dalle en béton brut sur laquelle se pose de petits volumes alloués aux différentes fonctions. Le reste de la surface au sol est laissée libre pour observer le travail des fouilles au sol. La luminosité ambiante a été composée par des ouvertures circulaires en toiture ainsi que par la mise en place d’une peau en panneaux polycarbonate qui donne l’effet d’un grand rideau translucide continu. Au niveau des techniques, le pavillon tend à l’autonomie, demandée par son contexte non équipé. Le volume est fermé, partiellement isolé, ventilé naturellement, mais non chauffé. Les techniques mises en oeuvre visent le confort minimal des visiteurs et du personnel du site.